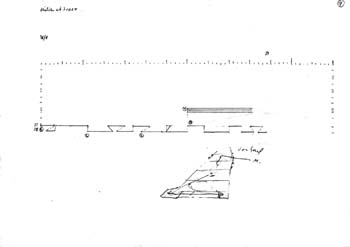

stimmendiagramm (ueberlagerungen)

zu szene IV/1 'mulier et draco'

- off XII

JOHANNES AUF PATMOS

I

Im 'angelus novus' Paul Klees erkannte Walter Benjamin den Engel

der Geschichte, in dessen Flügeln sich ein Sturm vom Paradies

her verfangen hat, der ihn von diesem wegtreibt. Unverwandt rückwärtsblickend

hat er die Heimat vor Augen, aus der er verstoßen ist,

und das Trümmerfeld der inzwischen durchmessenen Zeit. Er

ist nicht allein, ihm müssen andere korrespondieren. Solche,

denen die vorbeifliegenden Ansicht zu beiden Seiten auf entgegengesetzte

Weise gegenwärtig ist, und schließlich auch ein 'angelus

antiquus', der im Ausgang steht und, über die Ruinen der

Geschichte hin, ihr Ende, den anderen Eingang vor Augen hat.

II

In den Zeichen und Stimmen, die 'Johannes auf Patmos' sieht und

hört, sind auch jene beiden zu erkennen: als intelligible

Figur einer endlichen Geschichte, die weder wißbar noch

planbar ist. Ihr Erscheinen wiederspricht geradezu dem inferioren

Wissen, dem Mythos einer begriffenen Realgeschichte, ebenso wie

der Hoffnungslosigkeit, die das Zukünftige ins Niemandsland

der Utopie projiziert.

III

Jener immanente Widerspruch entzog dieses letzte prophetische

Buch dem Mißbrauch durch dogmatische und skeptische Vernunftsformen.

Sein eigener Geist entrückte es in die Wüste des Unzugänglichen,

des anscheinend Obskuren. Im selben Augenblick erkannte Hölderlin

Patmos als 'Insel des Lichts'. Sein Gesang trat auf die Seite

des Geistes, den die Welt vernachlässigt, nun vollends tabuisiert

hatte.

IV

Die Oper folgt diesem Beispiel. Indem sie das allseits gemiedene

Wort in die Realität zurückholt, sie ist Teil jener

'höheren Aufklärung', die derselbe Dichter im Angesicht

der verfinsterten Aufklärung postulierte. Daß hierzu

jene Mittel nicht brauchbar sind, derer sich abgelebte Herrschaftsformen

zu ihrer Erhaltung bedienen, sondern gerade solche, die bislang

in kulturellen Nischen geduldet und mißbraucht wurden,

Mittel also, die bislang als untauglich galten, gehört zur

Dialektik der Aufklärung.

V

Der unerhörte Text selbst bestimmt und verändert die

Mittel der Oper. Er steht nicht zur Disposition, wie andere zur

Wahl stehende Stoffe, sondern disponiert die Form seiner Darstellung.

Als 'vester Buchstab' ist er, seinem eigenen Gesetz nach, unveränderlich.

Er verwandelt sich in Musik, so wie er da ist. In gleicher Weise

beschränkt sich die szenische Darstellung, die das Unerhörte,

das Niegesehene der Visionen und Auditionen nicht theatralisch

kolportieren darf. Ihre Gegenstand ist nicht das Gesicht des

Sehers, sondern er selbst. Dies wenig Scheinende ist schon genug.

Stellvertretend für alle erfährt 'Johannes' die Leiden

und Entzückungen des Ganzen. Seine Stimme ist das subjektiv-expressive

Echo des objektiven Sturms.

VI

'Patmos' bezeichnet die Situation des Exils schlechthin. Den

Ort des Ausgesetzseins. Das Extrem der äußersten Vereinzelung.

Ein Einzelner in seiner Isolation erscheint als Zeuge, als Membran

des Ganzen. Weil er, als bloßes Objekt des Offenbarenden

regungslos bliebe (so Hölderlin 1798 an Isaak von Sinclair),

notwendigerweise in zweifacher Gestalt. Einmal als das vom Überweltlichen

überwältigte Subjekt, nach seinem eigenen Wort 'im

Geist', zum anderen als bewußtes Subjekt, das festhält,

was ihm geschieht.

VII

Die Stimmen des Ganzen, repräsentiert von den übrigen

Sängern und Instrumentalisten, umgeben jene Insel als spirituelle

Realität, betreten sie zum Zeichen, daß diese nicht

weniger wirklich sei. Sie sind auf diese Weise Teil der Handlung,

die eben im vielstimmigen, erschütternden Dialog des Ganzen

mit dem Einzelnen besteht. Das Buch, das nichts als jene Zwiesprache

enthält, war deswgen auch immer schon Libretto und mußte

nur als solches erkannt werden.