/ rezensionen korrespondenz /

ralph mueller, hoelderlins fragmentarisch vollendete gedichte.

ein gespraech mit dem hoelderlin-herausgeber d e sattler

neue zuercher zeitung, 19./20. januar 2002

Wie kaum ein anderes Editionsprojekt hat die 1975 begonnene Frankfurter Hölderlin-Ausgabe der Editionsphilologie eine neue Richtung gegeben. Im Gespräch mit Ralf Müller äussert sich D. E. Sattler, der Herausgeber und Initiant der Frankfurter Edition, über seine zum Lebenswerk gewordene Ausgabe.

Herr Sattler, nach über 25-jähriger Arbeit haben Sie die Frankfurter Ausgabe mit den Bänden 7 und 8, den 'Gesängen', praktisch abgeschlossen. Können Sie sich erinnern, wie Sie Hölderlin zum ersten Mal begegnet sind?

Ich hatte mich in meiner Jugend, auch nach meinem verfrühten Schulabgang, bemüht, mich umfassend auf eigene Faust zu bilden, war auch in der Zeit, als meine Eltern noch glaubten, ich ginge zur Schule, vormittags in der Bibliothek. Ich lieh mir Bücher aus und las sie im Café. Bis ich dann eröffnete, dass ich das Abitur nicht machen würde, und dann auch ohne Wissen der Eltern eine Aufnahmeprüfung bei der Werkkunstschule bestand. Ich wurde angenommen, aber eine Abschlussprüfung habe ich dort auch nicht gemacht. In diesem Zusammenhang habe ich Hölderlin gelesen. Ich hatte Hölderlin schon in einer Bertelsmann-Lesering-Ausgabe, das war damals das Preiswerteste für junge Leute. Dann aber habe ich mir tatsächlich einige Bände der Stuttgarter Ausgabe erarbeitet. Vielleicht war es der Schweiss, den ich dabei vergossen habe, der dazu geführt hat, dass ich sie besonders gründlich auch als Laie gelesen habe - nicht nur die Texte des sogenannten Textbandes, sondern auch die Lesarten.

Die Stuttgarter Ausgabe wurde von Friedrich Beissner noch während des Krieges begründet, sie galt Ende der sechziger Jahre als eines der herausragenden Editionsprojekte überhaupt. Wie kamen Sie aus der Position eines Autodidakten zur Kritik an der etablierten Editionswissenschaft?

Ich benutzte damals die Stuttgarter Ausgabe als Grundlage für eigene Illustrationen, denn damals wollte ich noch bildender Künstler werden. Ich habe als Student der Werkkunstschule Kassel ein kleines bibliophiles Bändchen mit Hölderlin-Gedichten gestaltet, das ich dann auch Friedrich Beissner geschickt habe - und an Martin Heidegger. Damals waren es auch die Hölderlin-Aufsätze Heideggers, die mich beeindruckten. Ich schrieb einen Aufsatz nur zu meiner Übung, der wurde dann von einem befreundeten Lehrer der Werkkunstschule gelesen und heftig kritisiert. Eine Stelle in Beissners Ausgabe machte mich stutzig. Ich dachte, da stimmt doch was nicht, Hölderlin schreibt doch nicht hinter 'und sehen lassen / und das Eingeweid' der Erde' einen Punkt, da ist doch irgendetwas falsch. Das sagte ich meinem Lehrer. Er wollte daraufhin von mir nichts mehr lesen, wenn ich über Dinge spekulierte, die man nachprüfen könne. Er fragte: Gibt es die Handschriften? Ich sagte: Ja. - Wo liegen sie? - In Stuttgart. - Dann nehmen Sie sich Urlaub und gucken sich das an! So geschah das. Ich fuhr nach Stuttgart, um mir die Manuskripte in der Württembergischen Landesbibliothek anzusehen.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie schliesslich in der Stuttgarter Bibliothek ankamen und die Blätter zum ersten Mal vor sich sahen?

Ich sah, dass ich das ja gar nicht lesen konnte. Die Seite war übervoll und in deutscher Schrift beschrieben, was ich nicht mehr gelernt hatte in der Schule. So habe ich mir dann ein paar Handschriften als Kopie bestellt. Zu Hause habe ich versucht, sie anhand der Stuttgarter Ausgabe, anhand des sogenannten Lesartenbandes, zu entziffern, und stellte dann fest, dass etwa 30 oder 40 Prozent dessen, was auf dieser Seite stand, überhaupt nicht im edierten Text erschien. Und die Stelle, die ich reklamiert hatte, da sah ich einen Satz am linken Rand, der sehr schwer zu lesen war, den ich damals so entzifferte: 'Der Rosse Leib war der Geist.' Das war falsch, gut, aber dieser Satz fehlte ganz in der Stuttgarter Ausgabe; indessen habe ich danach nie wieder einen fehlenden Satz gefunden. Denn die Beissner'sche Ausgabe stellt zwar ein überkommenes Stadium der Editionstechnik dar, ist aber bei allen ihren Schwächen systemintern fast perfekt.

Wer nun in der Frankfurter Ausgabe vielleicht zum ersten Mal die Handschriften Hölderlins zu lesen versucht, der wird wohl nicht nur mit der deutschen Schrift Probleme haben. Hölderlins Hand zeigt Züge vollendeter Schönheit, aber an anderen Stellen geht es drunter und drüber.

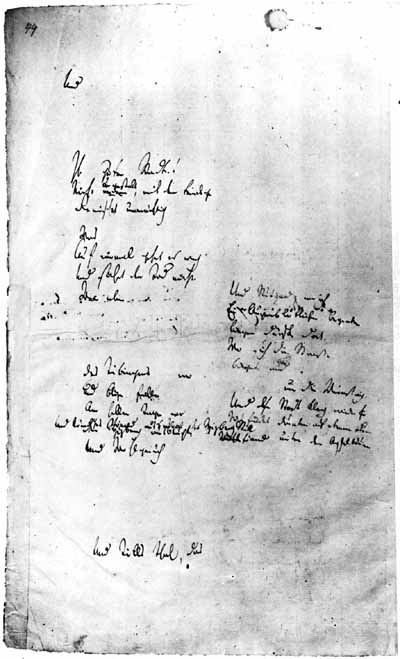

'Und Stutgard, wo ich / Ein

Augenbliklicher begraben / Liegen

dürfte': Friedrich Hoelderlins

fragmentarisches Dichten. (Bild

D. E. Sattler)

In dieser Weise sind die Hölderlin'schen Handschriften Bilder.

Als hätte er die Möglichkeit ihrer Reproduktion vorausgesehen.

Als hätte er gewusst, dass diese Handschriften erhalten

bleiben, was ja für sich ein Wunder ist. Ich war als Schüler

als Strom-, Gas- und Wasserableser in Kassel unterwegs. Da kommt

man manchmal auf einen Dachboden, wo jemand vor seiner Kerze

sitzt, ein bisschen verrückt, und was schreibt, und man

fragt, was das sei. Er sagt dann: 'Da wird man noch von hören.'

Natürlich denkt man, o armer Irrer, da wird man nie was

von sehen und hören. So muss man die völlig aussichtslose

Position auch dieses Dichters sehen, der etwas hinterlässt,

und das bleibt tatsächlich erhalten und wird Anfang des

letzten Jahrhunderts zum Gegenstand der Wissenschaft.

Als die ersten Bände der Frankfurter Ausgabe im Verlag Roter Stern erschienen, war die Resonanz erheblich. Aber es gab nicht nur Lob. Für einige Germanisten, nicht nur für Beissner-Schüler, war die Art der Präsentation ein Sakrileg. Für Aufruhr sorgte aber auch die Person des Herausgebers.

Sie meinen, dass ein Dilettant die Ausgabe machte? Ja, ich gestehe das auch ganz offen. Schiller sagt anlässlich seiner ersten Gedichtsammlung, er habe sich vor den Augen der Öffentlichkeit gebildet, das kann ich von mir auch sagen. Es wurde im Lauf der Jahre das Editionsprinzip immer wieder verbessert, bis hin zu den Bänden 7 und 8, die jetzt vorliegen. Da mussten, um dieses sehr schwierige Spätwerk darzustellen, noch einmal neue Wege beschritten werden.

Die Editionstechnik der bisherigen Bände ist mittlerweile anerkannt, sie hat wissenschaftliche Standards gesetzt auch für andere historisch-kritische Ausgaben. In den jetzt erschienenen 'Gesängen' zeigt die Frankfurter Ausgabe wie in den vorhergehenden Bänden sämtliche Handschriften Hölderlins in photographischer Reproduktion, bevor sie diplomatisch in Druckschrift übertragen werden. Der Weg zu den resultierenden Editionsvorschlägen war bisher auf Grund dieser Methode transparent. Kritiker werfen Ihnen nun vor, dass es diese Transparenz in den Bänden 7 und 8 nicht mehr gibt, da Sie auf die Darstellung einzelner Entwicklungsstufen der jeweiligen Gedichte verzichtet haben und die Existenz eines integralen Gesangs nachzuweisen versuchen.

Ich habe in der Ausgabe die Fragmente segmentiert, also nicht Gesänge einfach ediert, sondern chronologisch nachvollzogen gemäss den [Forderungen] der Handschrift. Dann ergibt sich eben, dass der Dichter niemals oder selten an einem Gedicht pausenlos gearbeitet hat, bis es fertig war, sondern dass er wie ein Schachspieler an verschiedenen Brettern so etwas wie einen integralen Gesang geschaffen hat. 'Hesperische Gesänge' nenne ich sie im Unterschied zu Beissners 'vaterländischen'. Durch das Hinzutreten von immer neuen Segmenten entsteht so etwas wie ein kumulativer Text, so dass erst am Ende der Ausgabe zusammenhängende Gesangstexte erscheinen.

Gedichte wie 'Der Rhein' oder 'Patmos' liegen als Reinschriften des Dichters vor, ihre Edition ist insofern relativ unproblematisch. Aber es sind ja gerade die Fragmente und ihre Zu- und Anordnung, die Herausgeber immer wieder vor Rätsel gestellt haben. Ihre Ausgabe der Gesänge zählt 288 Segmente, also Gedichtteile bzw. Teilgedichte, die Hölderlin nicht unbedingt vollendet hat. Ist die Rekonstruktion einer poetischen Ordnung da überhaupt sinnvoll?

Reinschriften, sofern sie nicht Überarbeitungen zeigen, scheinen fertig zu sein. Das Homburger Folioheft und die Handschriften, die darum herum liegen, also nach 1802, nach der Rückkehr aus [Frankreich] bis hinein in den Tübinger Turm 1807, zeigen eine andere Form der Notation. In ihnen bildet Hölderlin sozusagen den abendländischen Orbis nach, wie er sich gerade in seiner Jugend nun erst darstellte. Es ist das Zeitalter der Entdeckungsfahrten, es werden die Inseln entdeckt, es gibt nicht mehr den antiken ptolemäischen Orbis, wo Afrika, Europa und Asien eine einzige zusammenhängende Landmasse bilden mit Delphi im Zentrum oder mit Jerusalem oder mit Rom. Jetzt ist es tatsächlich eine Inselwelt. Insofern spricht Hölderlin davon, dass seine Dichtung die Gestalt des Erdballs annimmt.

Heisst das, wenn der herkömmliche Landweg zum Sinn versperrt ist, dann muss ich wie Kolumbus den Seeweg über die andere Seite nehmen, um den Sinn des Gedichteten zu erschliessen? Woher weiss ich denn, dass am Ende des Meeres sicherer Boden auf mich wartet?

'Es nehmet aber / und gibt Gedächtnis die See', heisst es im Gesang 'Andenken'. Die See ist im Grunde das Element des ständigen nutzlosen Hin und Her, aber auch das Transportmittel. Der Leser oder der Herausgeber - und deswegen das Wort Inselwelt - muss nicht die Ergänzung eines Satzes im Umfeld direkt suchen, also in nächster Nähe, sondern kann sich jetzt auf eine Entdeckungsfahrt auch über leere Seiten bewegen. Von dort kann er die Frucht einer anderen Insel herüberholen und dorthin transportieren, wo sie hingehört.

Müssen Sie nicht trotzdem davon ausgehen, dass auch der späte Hölderlin ganze Gedichte hat schreiben wollen, dass die überlieferten Fragmente nur ein 'work in progress' sind, an dessen Endpunkt dem Dichter ein vollendetes Werk vorschwebte?

Das ist eine ästhetische Frage. Die sogenannt abgeschlossenen Gedichte sind immer auch ein Scheingebilde. Sie vermitteln den Eindruck der Legitimierung einer Welt voller Zerrissenheit und Widersprüche, eine Welt, in der das Wir auch immer eine Lüge ist - als wäre etwas heil, wo nichts heil ist. Es war Hölderlins Art, vollendete Gedichte fragmentarisch zu schreiben, das heisst, sie vollendet zu denken, aber fragmentiert zu notieren, das ist der grosse Unterschied. So hat dieser Dichter in einer Zeit, die seine Sachen nur mit Häme bedachte, eine Form gewählt, die das Gedicht in der Verborgenheit in eine andere Zeit hinübertrug, ohne dass es zum Bildungsgut werden konnte. Dieser Gedanke, dieser kühne Gedanke, dass etwas verstreut notiert wird, enthält ja ein Hoffnungspotenzial der Sammlung oder der Heilung.

Geht dieser Idealismus, der Glaube, dass man das zerbrochene Ganze heilen könne, mit Ihrer Betonung des Fragmentarischen bei Hölderlin denn zusammen?

Es war mir von Anfang

an ganz klar, dass ich, wenn ich der Sache überhaupt zum

Durchbruch verhelfen könnte, die Sklavensprache wählen

müsste. Ich musste mich vollständig zurücknehmen

und nur durchblitzen lassen gelegentlich in den doch notwendigen

Sachkommentaren, was meines Herzens Meinung dazu ist. Aber ich

habe als Herausgeber nicht das Recht, in einer historisch-kritischen

Ausgabe meine Ansichten kundzutun. Insofern es sich auf die Verbesserung

der Textgestalt bezieht, muss ich Hypothesen aufstellen, muss

sie argumentativ belegen. Aber das nicht in der Sprache, in der

ich normalerweise spreche. Hölderlin sagt selbst: Wissen

ist die Kunst, bei positiven Irrtümern sicher im Verstande

zu sein.